নারীর শরীর, নারীর গল্প, লজ্জা নয়, গর্বের অধিকার।

ভ্যাজাইনা বইটি নারী যৌন অঙ্গ সম্পর্কে, যা বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির দ্বারা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলা ও ভুল ব্যাখ্যার শিকার হয়েছে। লেখক এখানে নারীর যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজানা অনেক বিষয় উন্মোচন করেছে।

ভ্যাজাইনা: এ রি-এডুকেশন

লিন এনরাইট

বই পর্যালোচনা

রিটন খান

বইটি পড়তে আমাকে বেশ সময় নিতে হয়েছে, এবং বিষয়টি গভীরভাবে বুঝতে নতুন করে পড়াশোনার প্রয়োজন পড়েছে। এই বইটির রিভিউ লেখা আমার জন্য সত্যিই এক গর্বের ব্যাপার। যদি এটি কারও সামান্য উপকারেও আসে, তাহলে আমার এই প্রয়াসকে সার্থক মনে করবো।

"জ্ঞান তখনই পূর্ণ হয়, যখন তা অন্যের উপকারে আসে।" – বুদ্ধদেব

ভ্যাজাইনা (২০১৯) বইটি নারী যৌন অঙ্গ সম্পর্কে, যা বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির দ্বারা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলা ও ভুল ব্যাখ্যার শিকার হয়েছে। লিন এনরাইট এখানে নারীর যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজানা অনেক বিষয় উন্মোচন করেছেন।

লিন এনরাইট একজন আইরিশ বংশোদ্ভূত সাংবাদিক, বর্তমানে লন্ডনে বসবাসরত। তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে Vogue, The Independent, BuzzFeed, The Guardian, The Irish Times, Elle, London Evening Standard এবং Financial Times-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনায়।

লিন এনরাইটের ভ্যাজাইনা: এ রি-এডুকেশন, আমাদের নারীর যৌন অঙ্গ সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শেখায়। পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের শরীরেই ভ্যাজাইনা আছে, আর প্রতি চারজনের একজন মাসিকের মধ্য দিয়ে যান। তারপরও, নারী শরীরের এই অংশকে দীর্ঘদিন ভুল বোঝা, অবহেলা কিংবা লজ্জার কারণে আড়ালে রাখা হয়েছে।

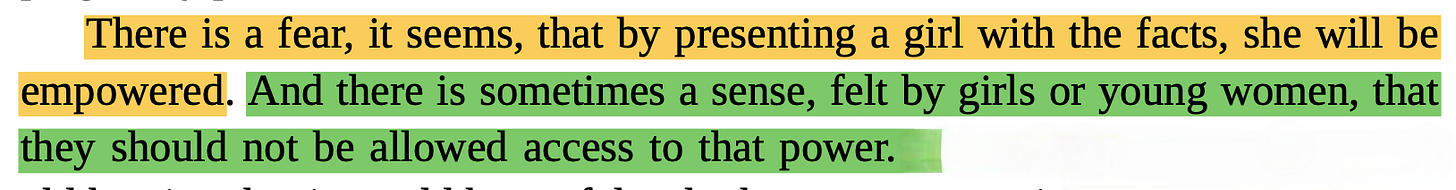

লেখকের দাবি যে, স্কুলের যৌন শিক্ষার ক্লাসে যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুব কমই শেখানো হয়, আর যা শেখানো হয়, তাও অনেক সময় ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে। এমনকি 'ভ্যাজাইনা' শব্দটির ব্যবহারের মধ্যেও ভাষাগত ত্রুটি রয়েছে। আসলে শব্দটি 'ভলভা'। ফেমিনিস্ট মনোবিজ্ঞানী হ্যারিয়েট লারনারের কথায়, "যা নামহীন, অস্তিত্বহীন।"

লিন এনরাইট তার বইয়ে হাইমেন (সতীচ্ছদ) থেকে মেনোপজ পর্যন্ত সব কিছু বিশ্লেষণ করেছেন, পিতৃতান্ত্রিক মিথ দূর করার পাশাপাশি নারীজীবনের তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাও শেয়ার করেছেন। তবে এই বই সব প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দিতে পারে নি, কারণ আজও বেশিরভাগ চিকিৎসা গবেষণা পুরুষদের জন্য, পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত। বরং, এটি আমাদের নারী শরীরের সাথে নতুন করে পরিচিত হতে সাহায্য করে এবং দেখায়, কিভাবে সমাজ ও সংস্কৃতি নারীদের শরীরকে ইতিহাস জুড়ে প্রভাবিত ও বিকৃত করেছে।

মধ্যযুগে ইউরোপ ও আমেরিকার ডাইনী শিকার অভিযানে নিহত লক্ষাধিক নারীর মধ্যে অনেকেই ছিলেন ধাত্রী বা মিডওয়াইফ। তারা নারীদের গর্ভনিরোধক, গর্ভপাতের যত্ন এবং যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করতেন, যা তাদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। পুরুষপ্রধান চিকিৎসা পেশার আধিপত্যে, নারী চিকিৎসকদের পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য হুমকি হিসেবে দেখা হতো। নারীর স্বাস্থ্য ও যৌনতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা সবসময়ই ছিল বিদ্রোহমূলক এক কাজ।

চিকিৎসা শাস্ত্রের দরজা নারীদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে, কিন্তু এখনও নারী যৌন স্বাস্থ্যের উপর গবেষণার মারাত্মক অভাব রয়েছে। লেখক বলেন যে এমনকি একটি সাধারণ গুগল সার্চও মিথ্যা, ভ্রান্ত ধারণা এবং অসত্যে ভরা তথ্য তুলে ধরে। ফলে নারীরা যদি নিজেদের যৌন স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা পানও, তাদের জানাশোনার বড় একটি অংশ সঠিক নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৬ সালের এক গবেষণায় এক হাজার ব্রিটিশ নারীর উপর জরিপ চালানো হয়। এর মধ্যে ৪০% সঠিকভাবে ভ্যাজাইনা সনাক্ত করতে পারেননি এবং ৬০% ভলভা সনাক্ত করতে ব্যর্থ হন। এই ধরনের অজ্ঞতা ক্ষতিকর হতে পারে।

যদি একজন নারী না জানেন যে ভলভা কী বা স্বাভাবিক ভলভা দেখতে কেমন, তবে কোনো বিপজ্জনক পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি সচেতন হবেন কীভাবে? মূল কথাটি হলো, বিশ্বজুড়ে যৌন শিক্ষা কারিকুলামে গুরুতর ত্রুটি রয়েছে, যা মারাত্মক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। বর্তমানে যেসব দেশে স্কুলে যৌন শিক্ষা প্রদান করা হয়, সেখানে মূলত গর্ভনিরোধের উপর জোর দেওয়া হয়। এটি পুরুষের যৌনসুখকে কেন্দ্র করে তৈরি, যেখানে কেবল এর প্রভাব সামলানোর উপায় শেখানো হয়। যুক্তরাজ্যের Sex Education Forum-এর পরিচালক লুসি এমারসন এটিকে ‘পিরিয়ড, পিলস এবং প্রেগন্যান্সি’ পদ্ধতি বলে অভিহিত করেন। এমারসনের মতে, ইংল্যান্ডের স্কুলগুলিতে যৌন শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমাদের ভারত, বাংলাদেশের কথা নাই বা বললাম।

লুসি এমারসনের ধারণা, মাত্র ১৫টির মধ্যে ১টি স্কুল যৌন শিক্ষাকে ইতিবাচকভাবে শেখায়, যেখানে সঠিক শারীরবিদ্যার পাঠের সঙ্গে নারী ও পুরুষ উভয়ের যৌন-আনন্দ নিয়ে আলোচনা করা হয়। তবে এটি সাধারণত কোনো এক নিষ্ঠাবান শিক্ষক বা স্বাস্থ্যকর্মীর ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফল, দেশব্যাপী কোনো নীতির অংশ নয়। আর যুক্তরাষ্ট্রে যৌন শিক্ষার অবস্থা আরো ভয়াবহ। ৫০টির মধ্যে মাত্র ১৩টি রাজ্যে যৌন শিক্ষা বাধ্যতামূলক। যৌন শিক্ষা অবশ্যই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হওয়া উচিত, যেন সম্মতি, লিঙ্গ ভূমিকা, LGBTQ+, যৌনতা ও সম্পর্ক, প্রজননক্ষমতা এবং নারীর আনন্দ নিয়ে আলোচনা করা যায়। কিন্তু এমন একটি আদর্শ পাঠ্যক্রমের কোনো মডেল কি আসলেই আছে?

আছে। নেদারল্যান্ডসে যৌন শিক্ষা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে তৈরি। শিশুদের ৪ বছর বয়স থেকেই সম্পর্ক, শরীরের গঠন এবং নিজের শরীরকে নিরাপদ রাখার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কেও শিক্ষা পায়।

এই পদ্ধতির কারণে দেখা গেছে, ডাচ কিশোর-কিশোরীরা তুলনামূলকভাবে দেরিতে যৌনসম্পর্কে জড়ায়। নেদারল্যান্ডসে গর্ভধারণের হার যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ৮ গুণ এবং যুক্তরাজ্যের তুলনায় ৫ গুণ কম। আরো একটি গবেষণায়, যেখানে একই সামাজিক পটভূমির ৪০০-এর বেশি আমেরিকান এবং ডাচ নারীর প্রাথমিক যৌন অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করা হয়, দেখা গেছে আমেরিকান নারীরা প্রথমবার যৌনসম্পর্কে জড়ানোর ক্ষেত্রে খুববেশি মানিসিক চাপ অনুভব করেন, যেখানে ডাচ নারীরা সাধারণত সম্মানজনক ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্কে থেকে তাদের প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

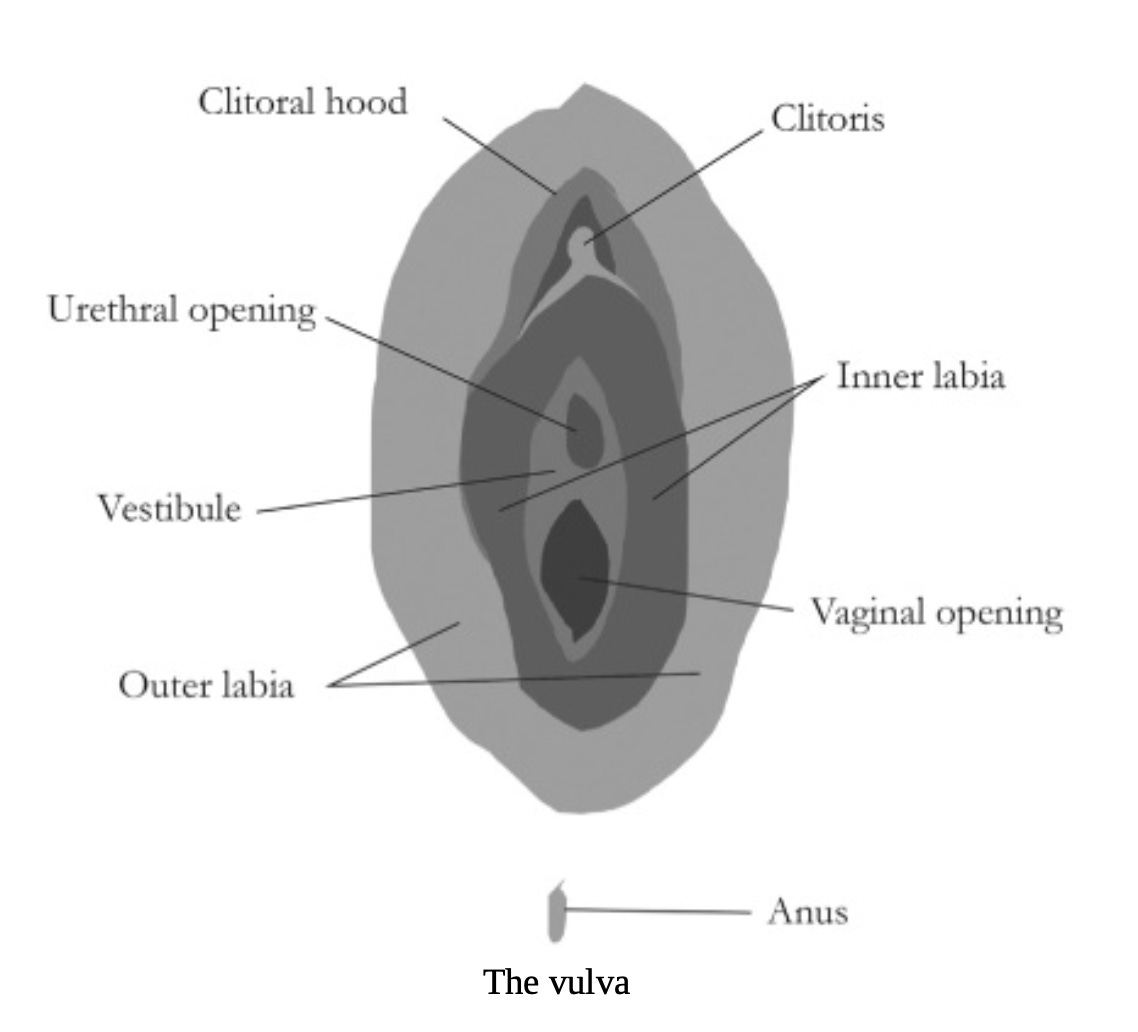

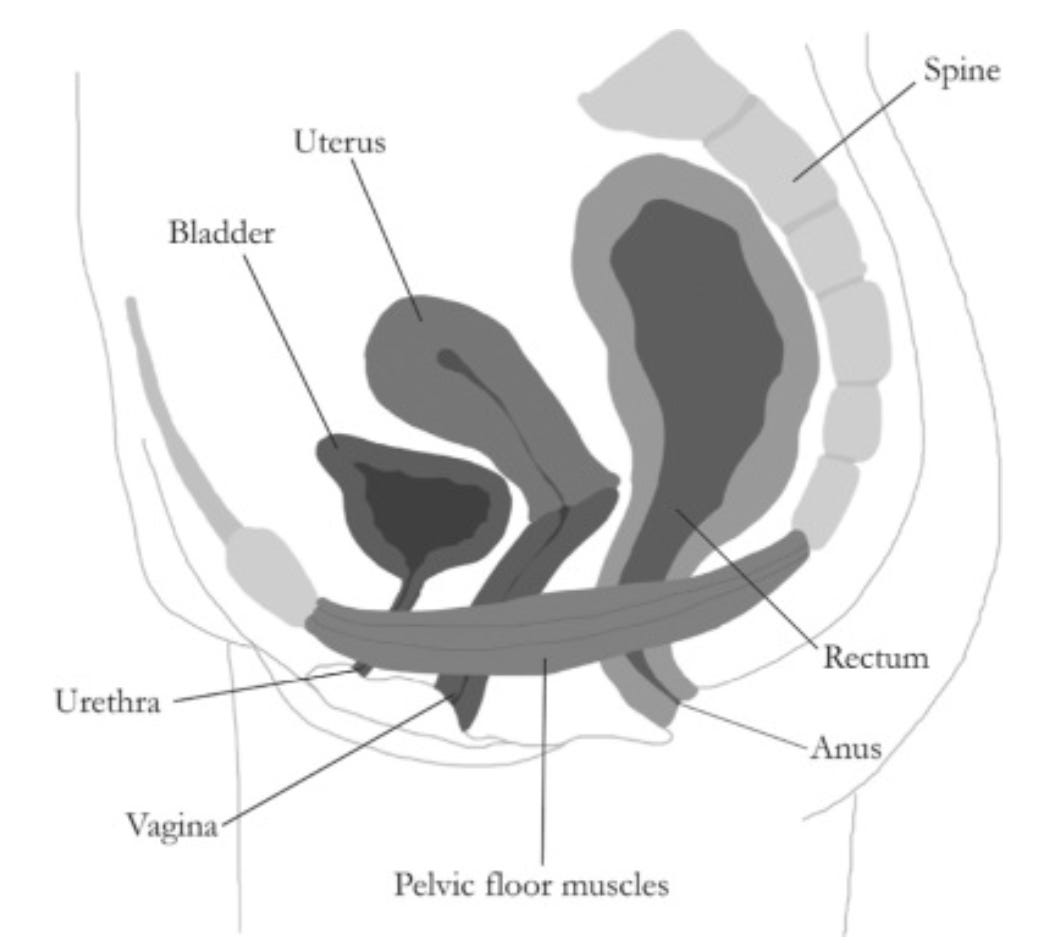

ভলভা আসলে কী? সাধারণত ভুলভাবে ভ্যাজাইনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু ভলভা হলো ক্লিটোরিস, মন্স পিউবিস, ভেতরের ও বাইরের ল্যাবিয়া, এবং ভ্যাজাইনাল ও ইউরেথ্রাল ওপেনিংয়ের সমন্বয়। অনেক নারীই এই পার্থক্য সম্পর্কে জানেন না, বা পরিচিত শব্দ হিসেবে ভ্যাজাইনা বলতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এমনকি লেখক নিজেও একসময় ভলভা না বলে ভ্যাজাইনা বলতেন, কারণ তার মনে হতো ‘ভলভা’ শব্দটি একটু বেশি খটমটে।

পরে তিনি বুঝতে পারেন, ভ্যাজাইনার জায়গায় ভলভা শব্দ ব্যবহার না করা নারীর যৌনতার সম্পূর্ণতাকে একরকম সরলীকরণ করে ফেলে। ফেমিনিস্ট মনোবিজ্ঞানী হ্যারিয়েট লারনার একে "মানসিক যৌনাঙ্গ বিকৃতি" বলে অভিহিত করেছেন। মূল বার্তাটি হলো, নারীর যৌন স্বাস্থ্য ও যৌনতার ব্যাপারে প্রচলিত ভুল ধারণা দূর করতে আমাদের নিজেদের যৌন অঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা জরুরি। আমাদের অনেকের জন্য এমন পুনঃশিক্ষার প্রয়োজন।

ভলভার অংশের মধ্যে মন্স পিউবিস হলো যে স্তরটি পিউবিক হাড় ঢেকে রাখে, যা চর্বিযুক্ত টিস্যুর তৈরি। মন্স পিউবিস, বাইরের ল্যাবিয়া এবং পায়ুতে লোম গজায়। ভেতরের ল্যাবিয়া লোমহীন, শ্লেষ্মা আবরণে ঢাকা এবং প্রায়শই অসমান হয়ে থাকে। অনেক নারী তাদের ল্যাবিয়ার দৈর্ঘ্য নিয়ে অস্বস্তিতে ভোগেন, কিন্তু ২০১৮ সালের একটি সুইস গবেষণায় দেখা গেছে, ১৫ থেকে ৮৪ বছর বয়সী নারীদের ল্যাবিয়ার দৈর্ঘ্য ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, যা ২ থেকে ১০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। ক্লিটোরিস, যা পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে, মানবদেহের একমাত্র অঙ্গ যার একমাত্র কাজ যৌন আনন্দ প্রদান। আর ভ্যাজাইনা আসলে কোন ছিদ্র নয়।

ভ্যাজাইনা আসলে একটি পেশল নল, যার দুটি দেয়াল একে অপরের সঙ্গে চাপা অবস্থায় থাকে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিস্তৃত হতে পারে। এটি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে এবং স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে পরিষ্কার রাখতে সক্ষম। ভ্যাজাইনাল ওপেনিংয়ের পাশে বারথোলিন গ্রন্থি থাকে, যা উত্তেজনার সময় ভ্যাজাইনায় তরল নিঃসরণ করতে পারে। ইউরেথ্রার ওপেনিংয়ের কাছে স্কিনস গ্রন্থি থাকে। কিছু নারীর ক্ষেত্রে এখান থেকে তরল নিঃসরণ হয়, যা তাদের অর্গাজমের সময় নির্গত হয় বা স্কুইর্ট বলে পরিচিত।

ভেতরের যৌন অঙ্গগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো জরায়ু বা গর্ভাশয়, যা ছোট একটি নাশপাতির আকারের অঙ্গ। ভ্যাজাইনার মতো জরায়ুতেও শক্তিশালী পেশল দেয়াল রয়েছে, যা সাধারণত একে অপরের সঙ্গে চাপা অবস্থায় থাকে। গর্ভাবস্থায় এটি অসাধারণভাবে বিস্তৃত হতে পারে। সার্ভিক্স হলো জরায়ুর সেই অংশ যা ভ্যাজাইনায় প্রসারিত হয়। এর ছিদ্রটি খুবই ছোট, যার মাধ্যমে মাসিক রক্ত বা শুক্রাণু প্রবেশ করতে পারে। এটি প্রসবের সময় প্রসারিত হয়ে শিশুকে জরায়ু থেকে ভ্যাজাইনায় পাঠানোর পথ তৈরি করে।

জরায়ুর দুই পাশে থাকে ডিম্বাশয়, যা আকারে ছোট বাদামের মতো। ডিম্বাশয় ডিম্বাণু সংরক্ষণ ও পরিপক্ক করে এবং মাসিক চক্র নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হরমোন উৎপাদন করে। একটি ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু মুক্ত হলে তা ফ্যালোপিয়ান টিউব দিয়ে অতিক্রম করে। এখানে এটি শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিত হতে পারে, নিষিক্ত হতে পারে এবং পরে জরায়ুতে পৌঁছায়। যদি নিষিক্ত না হয়, তবে ডিম্বাণুটি ভেঙে যায়।

কিশোরী বয়সে লেখক তার ভ্যাজাইনা নিয়ে হতাশ ছিলেন। তিনি ট্যাম্পন প্রবেশ করাতে অক্ষম ছিলেন। তাকে শেখানো হয়েছিল যে তার ভ্যাজাইনাল ওপেনিংয়ের ওপর একটি প্রতিরক্ষামূলক হাইমেন রয়েছে, কিন্তু এটি তার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। ডাক্তারের কাছে গিয়ে ভ্যাজাইনা পরীক্ষা করানোর কথা ভাবাও তার কাছে অসম্ভব মনে হতো।

তিনি ছিলেন আয়ারল্যান্ডে, একটি ক্যাথলিক দেশ, যেখানে গর্ভপাত বৈধ হতে আরও দুই দশক সময় লেগেছিল। এই দেশ নারীর যৌনতাকে লজ্জাজনক বলে মনে করত। ফলে তিনি তার শরীর সম্পর্কে অজ্ঞই রয়ে যান এবং পুরো কিশোর বয়সে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা এড়িয়ে চলেন। তারপর ১৯ বছর বয়সে, এক পার্টিতে মদ্যপ অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লে তিনি যৌন নির্যাতনের শিকার হন। জেগে দেখেন, তার প্যান্ট রক্তে ভরা এবং উপলব্ধি করেন যে, প্রথমবারের মতো তিনি জোরপূর্বক এবং সম্মতি ছাড়া শারীরিকভাবে লঙ্ঘিত হয়েছেন। পনেরো বছর পরেও তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন না যে তার ভ্যাজাইনার শারীরবৃত্তীয় অবস্থা নির্যাতনের আগে কেমন ছিল, কিন্তু এটা তিনি বুঝেছেন যে তার শরীর সম্পর্কে এই অজ্ঞতাই তাকে স্বায়ত্তশাসন থেকে বঞ্চিত করেছিল। আসলে হাইমেন সম্পর্কে ভুল ধারণা নারীদের ক্ষমতাহীন করে তোলে।

আমাদের ছোটবেলা থেকেই শেখানো হয় যে হাইমেন নারীর পবিত্রতার প্রতীক। এটি যেন ভ্যাজাইনার প্রবেশপথকে ঢেকে রাখা এক আচ্ছাদন হিসেবে কল্পনা করা হয়। কিন্তু এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। হাইমেন নারীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে পারে, তবে এটি কোনো টানটান, ছিদ্রযোগ্য পর্দা নয়। বরং হাইমেন হলো শ্লেষ্মা ঝিল্লির পাতলা ভাঁজ, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভ্যাজাইনাল ওপেনিংয়ের চারপাশে অর্ধচন্দ্রাকার মুকুটের মতো থাকে। কিছু নারীর ক্ষেত্রে এটি একটি রিং-এর মতো আকার ধারণ করে।

কখনো কখনো হাইমেনটি বেশি পুরু হতে পারে। এই অস্বাভাবিক এবং বিরল ইম্পারফোরেট হাইমেন দেখতে অনেকটা সেই কল্পিত স্বচ্ছ সিলের মতো বিপজ্জনক হতে পারে এবং অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়ে। আবার কিছু নারীর হাইমেন থাকেই না। লেখকের মতে, যেহেতু হাইমেনের কোনো জৈবিক কার্যকারিতা নেই, তাই এটিকে বিশ্বজুড়ে কুমারীত্বের প্রতীকে পরিণত করা হয়েছে—নারী যৌনতা নিয়ন্ত্রণের একটি প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু সংস্কৃতিতে নারীর কুমারীত্বকে একটি পণ্য হিসেবে দেখা হয়, যা পরিবার থেকে পরিবারে হস্তান্তরিত হয়।

যদি কোনো নারীর বিয়ের রাতে রক্তক্ষরণ না হয়, তাকে অপবিত্র মনে করে অবজ্ঞা করা হয়, লজ্জা দেওয়া হয়, এবং কখনো কখনো এমনকি হত্যা করা হয়। তার পরিবারও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে। এই কারণে অনলাইনে রঙ বা পশুর রক্তযুক্ত নকল হাইমেন বিক্রি হয়, যা যৌন সম্পর্কের সময় ফেটে রক্তপাতের ভান করতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ক্লিনিক, এমনকি যুক্তরাজ্যের ক্লিনিকগুলোতেও অস্ত্রোপচার করা হয়, যা দেখায় যে নারীর হাইমেন যৌন সম্পর্কে ভেঙেছে এবং তার ফলে রক্তপাত হয়েছে।

এখন আমরা নারী শরীরের আরেকটি অংশ নিয়ে আলোচনা করব, যা দীর্ঘদিন ধরে নারীবিদ্বেষমূলক ভুল ধারণার শিকার—ক্লিটোরিস।

ক্লিটোরিস প্রায়ই যৌন শিক্ষা ক্লাসে উপেক্ষিত হয় এবং বিজ্ঞানীরা এটিকে গুরুত্বহীন গবেষণার বিষয় হিসেবে দেখেছেন। এর ফলে অনেক নারীই তাদের সেই যৌন অঙ্গ সম্পর্কে জানেন না, যা তাদের যৌন আনন্দ প্রদান করে। পাশাপাশি, ক্লিটোরিস বিশ্বজুড়ে সহিংসতার শিকার হয়েছে। লক্ষ লক্ষ নারী তাদের ক্লিটোরিস সম্পর্কে জানতেন, কিন্তু একে বৈজ্ঞানিকভাবে "ক্লিটোরিস" নাম দেওয়া হয় ১৭শ শতকে।

আরো ২০০ বছর লেগেছিল ক্লিটোরিসের ভেতরের ও বাইরের গঠনকে পূর্ণাঙ্গভাবে চিত্রিত করতে। এতে দেখা যায় এর দৃশ্যমান গ্ল্যান্ড, ক্লিটোরাল হুড, এবং ভলভা টিস্যুর নিচে থাকা শ্যাফট যা দুইটি লেগ বা ক্রুরা-তে বিভক্ত। এরপর ১৯৯৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম নারী ইউরোলজিস্ট, হেলেন ও'কনেল, একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন। তিনি দেখান, ক্লিটোরিস সম্পর্কে আমাদের ধারণা ভুল ছিল। আমরা এমন একটি সমাজে বাস করি যেখানে নারীর যৌন আনন্দকে নিরুৎসাহিত করা হয়, ক্লিটোরিস দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত বা নিষ্ঠুরভাবে নির্মূল হয়েছে।

যখন হেলেন ও'কনেল ক্লিটোরিস নিয়ে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হন, তখন তিনি দেখেন পুরুষের প্রোস্টেট অপসারণের সময় তাদের যৌন ক্ষমতা রক্ষায় বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়, কিন্তু নারীদের পেলভিক সার্জারির সময় একই যত্নের অভাব থাকে। নারীদের ক্ষেত্রে এটি ছিল অনুমাননির্ভর প্রক্রিয়া। কোনো পুরুষ ডাক্তারই ক্লিটোরিসের রক্ত ও স্নায়ু সরবরাহ সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখাননি, যেভাবে তারা প্রোস্টেটের জন্য করেছিলেন।

ও'কনেল যখন ক্যাডাভার বিচ্ছেদ করে এবং ফটোগ্রাফি ব্যবহার করে ক্লিটোরিসের গঠন সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন, তখনই জানা যায় যে ক্লিটোরিসের দৈর্ঘ্য ৫ থেকে ১২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে এবং এরাউজাল অবস্থায় এটি ৫০ থেকে ৩০০ শতাংশ পর্যন্ত ফুলে উঠতে পারে। আমরা জানতাম না ক্লিটোরিস কীভাবে ভ্যাজাইনার সামনের দেয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করে বা এটি ভ্যাজাইনাল পেনিট্রেশনের মাধ্যমে উদ্দীপ্ত হতে পারে। তবুও, এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলো এখনো মূলধারার শিক্ষার অংশ হয়ে ওঠেনি।

নারী যৌন আনন্দকে উপেক্ষা ও অবমূল্যায়ন করার পেছনে রয়েছে লিঙ্গের মধ্যে গভীর বৈষম্য। নারীর যৌনাঙ্গ বিকৃতি বা FGM (Female Genital Mutilation)-এর বিভিন্ন ধরণ রয়েছে, এবং প্রতিটিই সহিংস ও ক্ষতিকারক প্রক্রিয়া, যেখানে নারীর যৌনাঙ্গের কিছু বা পুরো অংশ কেটে ফেলা হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়া প্রধানত আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার ৩০টি দেশে চালানো হয়। প্রায় ২০ কোটি মেয়ে ও নারী FGM-এর শিকার হয়েছেন। তবে আশার কথা হলো, FGM-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্রমশ বাড়ছে।

২০১৮ সালে ১০ বছর বয়সী সোমালিয়ান মেয়ে দিকা দাহির নুর FGM চলাকালীন একটি শিরা ভুলভাবে কেটে যাওয়ায় মারা যান। এই ঘটনার পর সোমালিয়ার অ্যাটর্নি জেনারেল দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো FGM-এর জন্য মামলা দায়ের করেন। এছাড়াও, উপপ্রধানমন্ত্রী মাহদি মোহাম্মদ গুলেইদ প্রকাশ্যে FGM প্রথার নিন্দা জানান। এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, কারণ সোমালিয়ায় ৯৮% নারী FGM-এর শিকার এবং ৬৫% নারী এই প্রথাকে সমর্থন করেন।

বইটির লেখকের জীবনের বেশিরভাগ সময়েই অর্গাজম নিয়ে লজ্জাবোধ জড়িয়ে ছিল। এটি শুরু হয়েছিল অর্গাজম চাওয়ার লজ্জা থেকে। স্কুলে নারীর অর্গাজম বা নারীদের হস্তমৈথুন নিয়ে কোনো আলোচনার স্থান ছিল না। তবুও, তিনি নিজেকে স্পর্শ করার চেষ্টা শুরু করেন, যদিও এক সহপাঠী তাকে বলেছিলেন যে, যারা হস্তমৈথুন করে, তারা মানসিক ভাবে অসুস্থ।

তিনি হস্তমৈথুন চালিয়ে গেলেও অর্গাজমে পৌঁছাতে পারছিলেন না, যা তার লজ্জার আরেকটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরে, যখন তিনি ক্লিটোরাল স্টিমুলেশনের মাধ্যমে সফলভাবে অর্গাজমে পৌঁছান, তখন আবার লজ্জিত হন, কারণ তিনি সমাজের নির্ধারিত ‘সঠিক’ ধরনের অর্গাজম—ভ্যাজাইনাল অর্গাজম—পেতে সক্ষম হননি।

নারীর অর্গাজম নিয়ে আমাদের হেটারোসেক্সুয়াল সংস্কৃতি এমন একটি ধারণা তৈরি করেছে যে পেনিট্রেটিভ যৌনতার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্গাজমই শ্রেষ্ঠ, যদিও ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ নারী কেবলমাত্র পেনিট্রেশন দিয়ে অর্গাজমে পৌঁছাতে পারেন না। এই ভ্যাজাইনাল অর্গাজমের আদর্শীকরণ একটি নতুন ধারণা, যা কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দ্বারা সমর্থিত নয়।

এই ধারনার শুরু হয়েছিল মনোবিশ্লেষক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মাধ্যমে। ২০শ শতকের শুরুতে তিনি দাবি করেছিলেন যে ক্লিটোরাল অর্গাজম যৌন অপূর্ণতার লক্ষণ এবং এটি মানসিক সমস্যার ইঙ্গিত দেয়, যেখানে ভ্যাজাইনাল অর্গাজম যৌন পরিপক্বতার পরিচায়ক। তবে পরবর্তীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে অর্গাজমে পৌঁছানোর অসংখ্য উপায় রয়েছে। ক্লিটোরিসকে গ্ল্যান্ডের বাইরেও উদ্দীপ্ত করা যায় এবং বিভিন্ন ধরণের উদ্দীপনা থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের অর্গাজম হতে পারে।

ফ্রয়েডের নারীর অর্গাজম নিয়ে ধারণা এখনো টিকে আছে, কারণ এটি পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সুসংগত। এটি যৌন সম্পর্কে পেনিসকেন্দ্রিক মনোযোগ দেয় এবং এমন যৌনতাকে গুরুত্ব দেয়, যা হেটারোসেক্সুয়াল পুরুষের অর্গাজমকে প্রাধান্য দেয়।

অর্গাজমের বিভিন্ন ধরন নির্ধারণে সময় নষ্ট করার বদলে, আমাদের উচিত অর্গাজমের ব্যবধান কমানোর দিকে মনোযোগ দেওয়া। ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে একটি বড় গবেষণায় দেখা গেছে, যৌন সম্পর্কে সক্রিয় হেটারোসেক্সুয়াল নারীরা যে কোনো অন্য গোষ্ঠীর চেয়ে কম অর্গাজম উপভোগ করেন। মাত্র ৬৫% নারী যৌন সম্পর্কে অর্গাজমে পৌঁছানোর কথা জানিয়েছেন, যেখানে ৯৫% হেটারোসেক্সুয়াল পুরুষ এবং ৮৬% লেসবিয়ান নারীরা এটি উপভোগ করেন।

ক্যাজুয়াল যৌন সম্পর্কে হেটারোসেক্সুয়াল নারীদের অবস্থা আরো খারাপ। একটি বৃহৎ গবেষণায় দেখা গেছে, উত্তর আমেরিকার কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীদের মাত্র ১১% হুক-আপের সময় অর্গাজমে পৌঁছান। অনেক নারী সম্পর্কের মধ্যে থাকাকালীন তাদের সঙ্গীকে নির্দেশনা দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এটি হয়তো সেই সাংস্কৃতিক ধারণার ব্যাখ্যা দেয় যে নারীরা ক্যাজুয়াল যৌন সম্পর্কে কম আগ্রহী।

আসলে, নারীরা আগ্রহী নন সেই যৌনতায় যা তাদের সন্তুষ্টি দেয় না। দীর্ঘদিন ধরে নারী যৌনতার অধ্যয়ন অবহেলিত হওয়ায় নারীর অর্গাজম এত রহস্যময় হয়ে উঠেছে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে, অর্গাজমের বিভিন্ন প্রকাশ সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং এ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা নারীদের জন্য এই ব্যবধান কমাতে সহায়ক হতে পারে।

২০১৭ সালে যুক্তরাজ্যের National Institute for Health and Care Excellence (NICE) আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে যে, এন্ডোমেট্রিওসিসের উপসর্গ থাকা নারীদের কথা ডাক্তারদের অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে শুনতে হবে। এন্ডোমেট্রিওসিস হলো একটি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক রোগ, যেখানে জরায়ুর ভেতরের স্তর এন্ডোমেট্রিয়াম-এর মতো টিস্যু জরায়ুর বাইরেও বৃদ্ধি পায়। নারীর গর্ভধারণ না হলে প্রতি মাসে এই টিস্যু রক্তপাত করে, যা তাকে দীর্ঘমেয়াদী ব্যথার শিকার করে। এন্ডোমেট্রিওসিস থেকে সৃষ্ট শারীরিক যন্ত্রণা একজন নারীর জীবন পুরোপুরি বিপর্যস্ত করে দিতে পারে।

এটি একজন নারীর পেশাগত জীবন এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে। চিকিৎসা না করালে এন্ডোমেট্রিওসিস ডিপ্রেশন এবং উদ্বেগের কারণ হতে পারে। এমনকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংযুক্ত হয়ে বন্ধ্যাত্বও সৃষ্টি করতে পারে। তবুও, NICE-এর পরামর্শে যে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে, তা হলো নারীদের ব্যথাকে প্রায়শই গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয় না। বাস্তবে, এন্ডোমেট্রিওসিস নির্ণয়ে গড়ে ৭-৮ বছর সময় লেগে যায়।

মূল কথাটি হলো, যাদের ভ্যাজাইনা রয়েছে, তারা নিষেধাজ্ঞা, অজ্ঞতা এবং উপেক্ষার কারণে অপ্রয়োজনীয় লজ্জা ও যন্ত্রণা ভোগ করে।

১৯৭০ ও ৮০-এর দশকে লেখক হিলারি ম্যান্টেল তার এন্ডোমেট্রিওসিসের চিকিৎসার সময় সন্দিহান হয়ে ওঠেন। পরে তিনি জানতে পারেন, পাঠ্যপুস্তকে এন্ডোমেট্রিওসিস রোগীদের বর্ণনা করা হয়েছিল শ্বেতাঙ্গ, মধ্যবিত্ত কর্মজীবী নারী হিসেবে, যারা ৩০-এর কোঠায় এবং উদ্বিগ্ন ও পারফেকশনিস্ট। ম্যান্টেলের মতে, তাদের শিক্ষিত হলেও ‘খুঁতখুঁতে’ হিসেবে দেখা হতো, তবুও কম সুবিধাপ্রাপ্ত নারীদের তুলনায় তাদের সঠিক নির্ণয়ের সম্ভাবনা ছিল বেশি।

তাদের ব্যথা অনুভব করা সত্ত্বেও নারীদেরকে প্রায়শই ‘হিস্টেরিক্যাল’ বা অযথা উদ্বিগ্ন বলে তকমা দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের তথ্য অনুযায়ী, জরুরি বিভাগে নারীদের চিকিৎসার জন্য পুরুষদের তুলনায় বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয় এবং তাদেরকে প্রায়শই ব্যথানাশক নয়, বরং সিডেটিভ ওষুধ দেওয়া হয়। নারীর যন্ত্রণার প্রতি এই অবহেলা কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বৈকল্য।

নারী ও পুরুষের ব্যথার প্রতিক্রিয়া তুলনা করার মতো পর্যাপ্ত তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে, নারীরা মানসিকভাবেও ভোগেন একটি সংস্কৃতির কারণে, তাদের বোঝাতে চায় যে তাদের ভলভা ত্রুটিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, পর্নোগ্রাফির কারণে পশ্চিমে এখন সম্পূর্ণ চুলহীন ভলভা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। যুক্তরাজ্যে ৩৫ বছরের নিচে অর্ধেক নারীরাই নিয়মিত ওয়াক্সিং করেন, যার মাধ্যমে তারা তাদের পিউবিক লোম পুরোপুরি বা আংশিকভাবে সরিয়ে ফেলেন।

লেখক মনে করেন না যে পিউবিক লোম অপসারণ নারীবাদী আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে ল্যাবিয়াপ্লাস্টি এমন একটি অনেক পদক্ষেপ, যা ভলভায় ধারণাগত ত্রুটি দূর করতে নেওয়া হয়।

ল্যাবিয়াপ্লাস্টির মাধ্যমে সাধারণত ভেতরের ল্যাবিয়ার আকার পরিবর্তন বা দৈর্ঘ্য ছোট করা হয়, এবং এই প্লাস্টিক সার্জারি বর্তমানে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভলভাকে এতটাই নিষিদ্ধ ও ব্যক্তিগত মনে করা হয় যে, পর্নোগ্রাফি ছাড়া এটি দেখা খুবই বিরল। এর ফলে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম নারী ও পুরুষ উভয়েই একটি ভুল ধারণা নিয়ে বড় হয়েছে যে, একটি স্বাভাবিক ও আকর্ষণীয় ভলভা দেখতে কেমন।

অনেক মেয়ের জন্য প্রথমবার মাসিক হওয়া একটি ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়ে দাঁড়ায়। ২০১৭ সালের এক জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাজ্যের প্রতি চারজন মেয়ের মধ্যে একজন মাসিক শুরুর জন্য একেবারেই প্রস্তুত থাকে না, আর প্রতি সাতজনের একজন জানেই না তাদের শরীরে ঠিক কী ঘটছে। এমনকি যারা প্রস্তুত এবং সচেতন, তারাও প্রথমবার মাসিক হলে প্রায়ই বিচলিত হয়ে পড়ে। তবে, হয়তো প্রথম মাসিক বিশেষভাবে ভয়াবহ মনে হয়, কারণ এটি একজন মেয়েকে এমন একটি সংস্কৃতিতে প্রবেশ করায় যা কঠোর লিঙ্গভূমিকার দ্বারা পরিচালিত।

মাসিক একটি মেয়েকে যৌন বস্তু বা শিশুর ধারক হিসেবে দেখার শুরুর ইঙ্গিত দেয়। মাসিক নিয়ে যে লজ্জা এবং সামাজিক কলঙ্ক রয়েছে, তা দূর করতে পারলে প্রায় ২০০ কোটি মাসিককারী মানুষের জীবন উন্নত হবে।

মাসিক তখনই ঘটে যখন জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম পুরু হয় কিন্তু নিষিক্ত ডিম্বাণু পায় না। এরপর এটি ঝরে পড়ে এবং ভ্যাজাইনার মাধ্যমে বের হয়ে আসে। মাসিককে ভয়াবহ মনে করার অনেক কারণ রয়েছে। এটি রক্তাক্ত, বিশৃঙ্খল এবং প্রায়শই বেদনাদায়ক একটি প্রক্রিয়া।

অনেক নারী মাসিকের সময় পেটের মাংসপেশির সংকোচনের কারণে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন। জরায়ুর পেশি এর আবরণ ঝরাতে জোরে সংকোচন করলে রক্ত সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অক্সিজেনের অভাবে জরায়ুর টিস্যু থেকে নির্গত রাসায়নিক এই ব্যথার কারণ।

এছাড়াও, বেশিরভাগ নারী Premenstrual Syndrome (PMS)-এ ভোগেন, যার উপসর্গগুলোর মধ্যে রয়েছে ফোলা, মেজাজের ওঠানামা এবং বিষণ্নতা। তার থেকেও গুরুতর, প্রায় ৫-৮% নারী Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD)-এ ভোগেন, যা তীব্র উদ্বেগ, বিষণ্নতা এবং অবসন্নতার কারণ হয়।

মাসিক নিয়ে যে গোপনীয়তা এবং লজ্জার পরিবেশ রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে এই যন্ত্রণাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। উদাহরণস্বরূপ, নেপালের কিছু সম্প্রদায় এখনও প্রাচীন হিন্দু বিশ্বাস মেনে চলে যে মাসিক চলাকালীন নারীরা ‘অশুদ্ধ’ এবং তাদের সংস্পর্শে খাবার বিষাক্ত হয়ে যাবে কিংবা ফসল নষ্ট হবে।

এই বিশ্বাসের ফলে, মাসিকের সময় নারীদের আলাদা কুঁড়েঘরে পাঠানো হয়। এই প্রথা অত্যন্ত বিপজ্জনক, এবং ধর্ষণ ও মৃত্যুর অনেক ঘটনা ঘটেছে। ঠাণ্ডায় এক নারী আগুন জ্বালিয়ে উষ্ণ থাকার চেষ্টা করার সময় দম বন্ধ হয়ে মারা যান। আরেকজন মারা যান বিষাক্ত সাপের কামড়ে।

দারিদ্র্য যখন মাসিকের সঙ্গে মিশে যায়, তখন নারীদের জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে মাসিক-দারিদ্র্য (period poverty) ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। ২০১৭ সালে লিডসের একটি দাতব্য সংস্থা জানায়, মেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে না কারণ তাদের স্যানিটারি প্যাড বা ট্যাম্পন কেনার সামর্থ্য নেই। ২০১৫ সালে কেনিয়ার একটি গবেষণায় দেখা যায়, ১৫ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে ১০% স্যানিটারি প্যাড কেনার জন্য যৌনকর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়।

যখন মাসিক নিয়ে খোলাখুলি কথা বলা হবে এবং মাসিককারী নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে, তখন তাদের শারীরবৃত্তীয় অস্বস্তি দূর করার জন্য আরও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।

যদি আপনি কখনো হরমোনজনিত গর্ভনিরোধক ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে এর সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সঙ্গে হয়তো পরিচিত। ওজন বৃদ্ধি, বিষণ্নতা, যৌন আগ্রহের হ্রাস, প্রাণঘাতী রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি এবং স্তন ক্যান্সারের সম্ভাবনা—এগুলোর মধ্যে কয়েকটি হতে পারে।

তবুও, কখনো কখনো মনে হয় যে অন্য কোনো বিকল্প নেই। কারণ, বর্তমানে পুরুষদের জন্য কেবলমাত্র কন্ডোম এবং ভ্যাসেকটমি গর্ভনিরোধকের বিকল্প হিসেবে রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের বেশিরভাগ দম্পতি কন্ডোম ব্যবহার পছন্দ করেন না, আর ভ্যাসেকটমি হলো একটি স্থায়ী পদক্ষেপ।

ভ্যাসেকটমি সাধারণত স্থায়ী পদ্ধতি এবং শুধুমাত্র তাদের জন্য উপযুক্ত, যারা ভবিষ্যতে সন্তান নিতে অনাগ্রহী। বর্তমানে হরমোনজনিত গর্ভনিরোধক শুধুমাত্র নারীদের জন্যই উপলব্ধ।

পুরুষদের জন্য হরমোনজনিত গর্ভনিরোধকের একাধিক ওষুধের পরীক্ষা চালানো হয়েছে, কিন্তু তা বারবার বন্ধ হয়ে গেছে। কেন? কারণ পুরুষরা এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে অভিযোগ করেছেন—যেসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বিশ্বজুড়ে নারীরা নিয়মিতভাবেই সহ্য করেন।

বর্তমান প্রজনন ও গর্ভধারণ নিয়ে আলোচনাগুলো নারীদের প্রতি অন্যায্য মনোভাব প্রকাশ করে। গর্ভনিরোধকের মতো, প্রজনন নিয়ে আলোচনাও মূলত নারীদের ঘিরেই আবর্তিত হয়। অনেক নারী গর্ভধারণ বিলম্বিত করা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন, যদিও অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও সন্তানের লালন-পালনের খরচ মানুষকে পিতৃত্ব-মাতৃত্বে দেরি করতে বাধ্য করে।

কিন্তু প্রজনন ক্ষমতা একটি জটিল বিষয় এবং এটি শুধুমাত্র নারীর বায়োলজিক্যাল ক্লকের উপর নির্ভর করে না। বাস্তবে, বয়স-সম্পর্কিত নয় এমন বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে অর্ধেক দম্পতির সমস্যার মূল কারণ থাকে পুরুষদের বীর্যের গুণমান বা যৌন অক্ষমতা।

বিশ্বজুড়ে শুক্রাণুর সংখ্যা (Sperm count) কমছে। এর কারণ এখনো স্পষ্ট নয়, এবং এই মৌলিক তথ্যটিও জনসাধারণের কাছে তেমন পরিচিত নয়। এই বাস্তবতা পুরুষের অহংবোধ ও পুরুষত্বের ধারণাকে আঘাত করে, তাই পুরুষের বন্ধ্যাত্ব নিয়ে আলোচনা প্রায় নিষিদ্ধ বিষয়।

এছাড়া, গর্ভধারণকে সরল ও মেয়েলি বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। লেখক তার বন্ধুর সন্তান হওয়া পর্যন্ত কোনো বিশদ গর্ভধারণ বা প্রসবের কথা শোনেননি। তখন তিনি অবাক হন, কারণ তিনি জানতে পারেন গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের অভিজ্ঞতা নারীভেদে কতটা ভিন্ন হতে পারে।

বিভিন্ন প্রসবের কাহিনি শোনা মানুষের জন্য প্রসবকালীন সম্ভাব্য ঘটনাগুলো সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কখনো কখনো এপিসিওটমি প্রয়োজন হয়, যেখানে ভ্যাজাইনা ও পায়ুর মাঝের ত্বক এবং পেশি কাটার প্রয়োজন হয়। যদিও এটি সবসময় প্রয়োজন হয় না এবং নারীর স্বাস্থ্যে গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে, অনেক সময় প্রসবের সময় পরামর্শ বা অনুমতি ছাড়াই এপিসিওটমি করা হয়।

এমন পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য একটি birth plan তৈরি করা সহায়ক হতে পারে। এতে প্রসবকালীন একজন নারীর, ট্রান্স বা নন-বাইনারি ব্যক্তির নির্দিষ্ট প্রয়োজনগুলো উল্লেখ থাকে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি চারজন নারীর মধ্যে একজন মেনোপজের উপসর্গের কারণে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভেবেছেন। মেনোপজ কি সত্যিই এতটা খারাপ? এতটাই খারাপ যে কেউ চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়? কিছু কিছু নারীর ক্ষেত্রে, এটি সত্যিই ।

মেনোপজ নিয়ে নারীবিদ্বেষ এবং আলোচনা অভাবের ফলে, অনেক নারী কর্মক্ষেত্রে একা এবং বিব্রত বোধ করেন। এর ফলে, মেনোপজ নিয়ে আলোচনা প্রায় অনুপস্থিত।

তাহলে, মেনোপজ আসলে কী? এটি শুধু মাসিকের শেষ বা হঠাৎ গরম লাগার (হট ফ্ল্যাশ) শুরু হওয়া নয়। বৈজ্ঞানিকভাবে, মেনোপজ হলো যখন কোনো নারী টানা ১২ মাস মাসিক বন্ধ থাকে। তবে, আমরা "মেনোপজাল" শব্দটি ব্যবহার করি সেই সময় বোঝাতে, যখন একজন নারী মেনোপজের উপসর্গ দেখেন, যা প্রায়ই মেনোপজের আগে ও পরে কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে।

সাধারণত নারীদের ৪০ বা ৫০ বয়সের দিকে মাসিক বন্ধ হয়। কখনো এটি হঠাৎ ঘটে, কখনো ধীরে ধীরে। কিন্তু এই ঘটনাটিই পুরো কাহিনি নয়। নারীর যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনায় সব ভ্যাজাইনা-যুক্ত মানুষের অন্তর্ভুক্ত থাকা জরুরি।

মেনোপজের পরে নারীর ডিম্বাশয় আর প্রোজেস্টেরন এবং ইস্ট্রোজেন উৎপাদন করে না। পরিবর্তে, এই হরমোনগুলো শরীরের অন্য অংশে কম মাত্রায় উৎপন্ন হয়, যার ফলে ভলভা, ইউরেথ্রা এবং ভ্যাজাইনা উল্লেখযোগ্যভাবে শুষ্ক হয়ে যেতে পারে।

মেনোপজ প্রায়ই বিষণ্নতা এবং আত্মসম্মানের অভাব সৃষ্টি করে। হট ফ্ল্যাশ মেনোপজের প্রধান উপসর্গ, যা কয়েক মিনিট বা তার বেশি সময় ধরে ঘাম এবং মাথা ঘোরার মতো অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে রয়েছে যৌন আকাঙ্ক্ষার হ্রাস বা অনুপস্থিতি, অনিদ্রা, স্মৃতিভ্রংশ, ত্বকে লোমের বৃদ্ধি, ব্রণ, বারবার সিস্টাইটিস বা মূত্রনালির সংক্রমণ, উদ্বেগ, আতঙ্কিত হওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি।

১০ জন নারীর মধ্যে ৮ জন মেনোপজের কোনো না কোনো উপসর্গ অনুভব করেন, এবং ২৫% নারীর ক্ষেত্রে উপসর্গগুলো খুব তীব্র হয়। তদুপরি, এক-তৃতীয়াংশ নারী এই উপসর্গগুলোর চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদের কাছে যান না, যদিও এগুলো দীর্ঘস্থায়ী সমস্যর কারণ হতে পারে।

অনেক নারী নীরবে কষ্ট সহ্য করেন, হয়তো তারা বিশ্বাস করেন না যে তাদের ব্যথাকে গুরুত্বসহকারে নেওয়া হবে। মেনোপজাল নারীদের পাশাপাশি, ট্রান্স ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতাগুলোও প্রায়ই উপেক্ষিত থাকে। সিসজেন্ডার (যে লিঙ্গ নিয়ে মানুষ জন্ম নেয়) মানুষ প্রায়শই ভুলভাবে ধরে নেন যে ট্রান্স ব্যক্তিরা হয় লিঙ্গ নির্ধারণের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেছেন বা তা করার পরিকল্পনা করছেন।

কিন্তু লিঙ্গ ডাইসফোরিয়া ভিন্ন ট্রান্স ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে। যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ট্রান্স নারীদের ১৪% এবং ট্রান্স পুরুষদের ৭২% পূর্ণ লিঙ্গ নির্ধারণের অস্ত্রোপচার চান না। কিছু ট্রান্স ব্যক্তি শুধু মেডিকেল ট্রানজিশন করেন, আবার কিছু কেবল টপ সার্জারি বেছে নেন কিন্তু বটম সার্জারি করেন না।

এগুলো খুবই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। আমাদের মনে রাখতে হবে, সব মেয়ে বা নারী ভ্যাজাইনা নিয়ে জন্মান না, আর যাদের ভ্যাজাইনা রয়েছে তারাও সবাই মেয়ে বা নারী নন। কঠোর লিঙ্গভূমিকা আমাদের জৈবিক পরিচয়ের মধ্যে আটকে রাখে, আমাদের অভিজ্ঞতাকে ক্ষুদ্রতর করে এবং আমাদেরকে পিছিয়ে দেয়। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের পুনঃশিক্ষার প্রয়োজন, যা আমাদের পরিচয়কে শুধুমাত্র আমাদের যৌনাঙ্গ বা লিঙ্গ পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তরভাবে স্বীকার করবে।

এই বইয়ের মূল বার্তা হলো, ভালো যৌন শিক্ষা হতে হবে সহানুভূতিশীল । এটি শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র গর্ভনিরোধক নয়, বরং সম্পর্ক এবং নারীর যৌন আনন্দ সম্পর্কেও শেখাবে। হাইমেন কোনো সিল নয়; এটি শ্লেষ্মা ঝিল্লির পাতলা ভাঁজ দিয়ে তৈরি।

বইটির শেষে লেখক অনবদ্য রেফারেন্স যুক্ত করেছেন। যা ই বিষয়ে পড়ার আগ্রহ আরও জাগিয়ে তুলবে।

শেষমেশ, আমাদের নিজেদের শরীর, অভিজ্ঞতা আর যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে কথোপকথন শুরু করাটাই বদলের প্রথম ধাপ। জ্ঞান ভাগাভাগি আর অজ্ঞতার বেড়াজাল ভাঙতে পারলে, আমরা শুধু নিজেদের নয়, আগামী প্রজন্মের জন্যও একটি আরও স্বচ্ছ, ন্যায়সংগত এবং শক্তিশালী ভবিষ্যৎ তৈরি করতে পারব। মাসিক, অর্গাজম, প্রজননক্ষমতা এবং মেনোপজ নিয়ে লজ্জা বা কলঙ্ক নয়, বরং গর্ব আর সচেতনতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। আমাদের কথা বলার সাহসই আমাদের পরিবর্তনের হাতিয়ার।