আলবার্ট আইনস্টাইন কেন সমাজতন্ত্রের পক্ষে? পুঁজিবাদের বিপদ নিয়ে এক জিনিয়াসের বার্তা

সমাজতন্ত্র নিয়ে আগ্রহী যে কেউ এই প্রশ্নটি অবশ্যই ভেবে দেখবেন—কেন এমন এক ধনী, বুদ্ধিমান এবং সফল ব্যক্তি এই মতবাদে সমর্থন করেছিলেন। তার যুক্তিগুলো সমাজতন্ত্রের প্রতি সমর্থনের কারণ বুঝতে সহায়ক হবে।

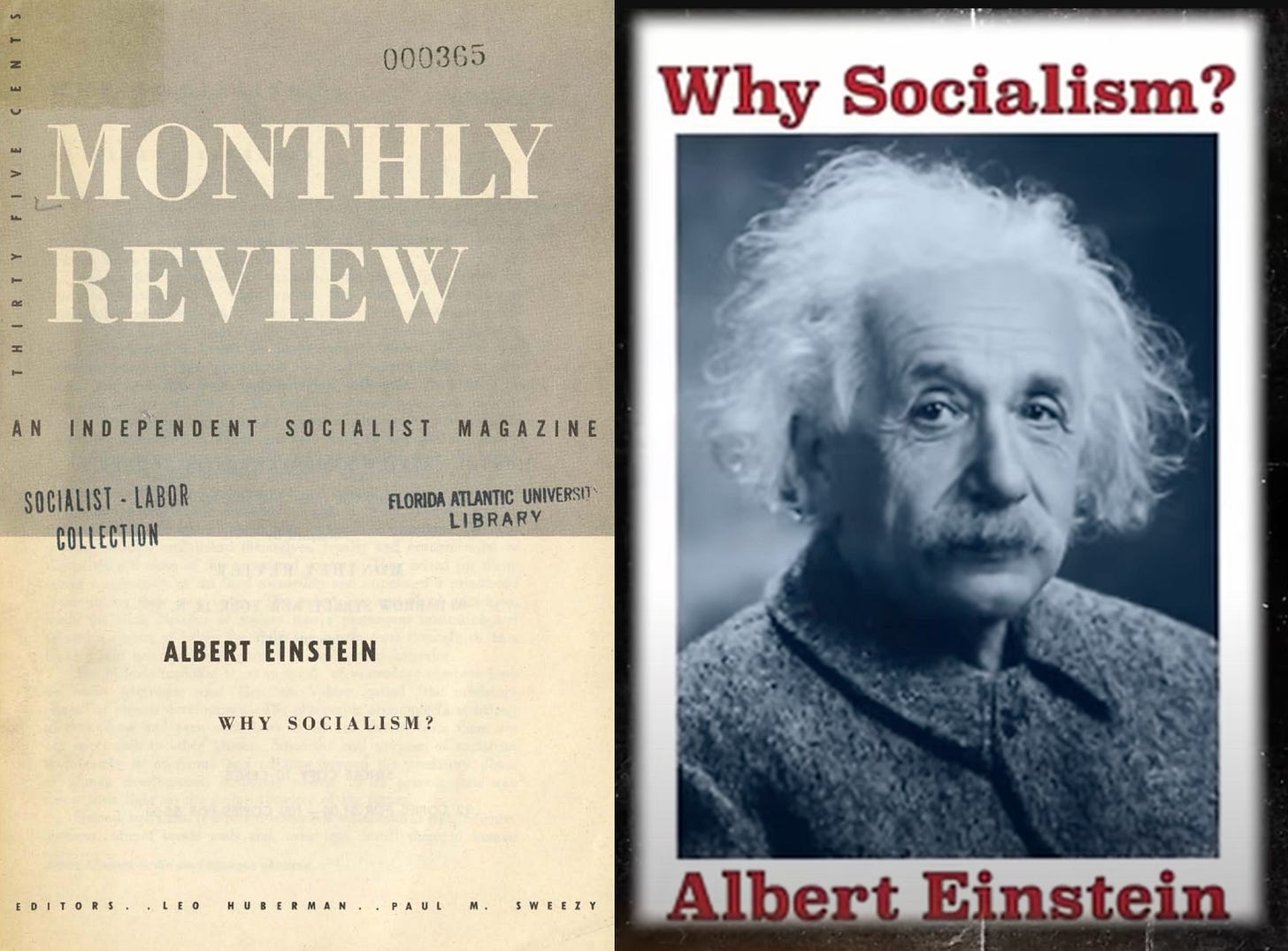

১৯৪৯ সালে আলবার্ট আইনস্টাইন ‘মান্থলি রিভিউ’ পত্রিকার জন্য একটি প্রবন্ধে সমাজতন্ত্র নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক অবস্থান তুলে ধরেন। সেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেন কেন নিজের বিশেষজ্ঞতার বাইরে থাকা এই বিষয়ে মত প্রকাশ করা তার প্রয়োজন মনে হয়েছে।

প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি স্বীকার করেন, তিনি বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ নন। তবুও, তিনি মনে করেন সমাজতন্ত্র নিয়ে কথা বলা সম্ভব, কারণ এটি একটি সামাজিক ও নৈতিক লক্ষ্য নির্দেশ করে। তার মতে, “বিজ্ঞান লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে না বা মানুষের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষমতাও এর নেই; বরং এটি কেবল সেই লক্ষ্য অর্জনের উপায় সরবরাহ করে।” তিনি স্পষ্ট করেন, তার উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক বা কারিগরি বিশ্লেষণ নয়, বরং একজন অ-অর্থনীতিবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজতন্ত্রের ওপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করা।

আইনস্টাইনের মতে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তার তিনটি মূল আপত্তি ছিল। প্রথমত, তিনি উল্লেখ করেন, “মানুষ একাধারে একাকী এবং সামাজিক জীব।” তার ভাষায়, মানুষ স্বতন্ত্র হলেও সমাজের উপর নির্ভরশীল—খাবার, নিরাপত্তা, শিক্ষা এবং জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য। অথচ, পুঁজিবাদ একটি সুসংগঠিত সমাজ গড়ার বদলে ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্য এক প্রকার উন্মাদ দৌড়কে উৎসাহিত করে, যা সমাজের বৃহত্তর কল্যাণকে উপেক্ষা করে। এর ফলে, শিশুদের এমনভাবে শিক্ষিত করা হয় যাতে তারা এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতাকে গ্রহণ করে।

আইনস্টাইনের মতে, এই প্রবণতা ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের ক্ষতি করে। এটি মানুষকে শুধুমাত্র চাকরি পাওয়ার লক্ষ্যেই শিক্ষিত হতে বাধ্য করে, যা তাদের পূর্ণাঙ্গ মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে। উপরন্তু, পুঁজিবাদ এক অবিরাম ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে, যেখানে জীবিকা হারানোর আতঙ্কে মানুষ সর্বদা তটস্থ থাকে।

আইনস্টাইনের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল পুঁজিবাদের অপচয় এবং অদক্ষতা নিয়ে। যদিও পুঁজিবাদ কার্যক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে, এটি সমাজের মোট শ্রমশক্তিকে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ। তিনি এটিকে অর্থনীতি সংগঠনের একটি অদক্ষ পদ্ধতি বলে মনে করেন। তার ভাষায়:

“উৎপাদনের মূল লক্ষ্য এখন ব্যবহার নয়, বরং মুনাফা অর্জন। সকল সক্ষম ও আগ্রহী ব্যক্তির জন্য কাজের নিশ্চয়তা নেই; বরং বেকার শ্রমশক্তি সবসময়ই মজুদ থাকে। শ্রমিকরা রোজগার হারানোর আশঙ্কায় ভীত থাকে, কারণ বেকার ও স্বল্প আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নেই। ফলে, ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাজারে মুনাফার অভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, আর শ্রমিকরা প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকেও বঞ্চিত থাকে, যা তাদের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে তোলে। প্রযুক্তির অগ্রগতি কর্মসংস্থান সৃষ্টির বদলে ক্রমাগত বেকারত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে। মুনাফার প্রতি লোভ এবং পুঁজিপতিদের প্রতিযোগিতা একত্রে পুঁজির স্থায়িত্বে সঙ্কট তৈরি করে এবং মাঝেমাঝে ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক মন্দার জন্ম দেয়।”

আইনস্টাইন আরও যুক্তি দেন, সমাজের প্রকৃত কল্যাণ তখনই সম্ভব, যখন সবার জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু পুঁজিবাদে এটি সম্ভব নয়, কারণ উৎপাদনের উপকরণের মালিকরা, যারা সংখ্যায় খুবই অল্প, নিজেদের স্বার্থে এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করে না।

সবশেষে, আইনস্টাইন মনে করেন যে মুনাফার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক সমাজে বিশৃঙ্খলার কারণ। তিনি বলেন, “বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলাই, আমার মতে, এই সমস্যার মূল উৎস।” এই মুনাফাকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অস্থিতিশীলতা বাড়ায় না, বরং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যে সমন্বয় থাকা উচিত, তা ক্রমশ দুর্বল করে দেয়।

আইনস্টাইনের আপত্তিগুলো মূলত দার্শনিক, অর্থনৈতিক নয়। তিনি যুক্তি দেন, মুনাফার প্রতি আসক্তি অর্থনৈতিক মন্দার কারণ এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এই উত্থান-পতনের চক্র থেকে মুক্তি দিতে পারে। ১৯৪৯ সালের প্রেক্ষাপটে, যখন বাজার ব্যর্থতার সমস্যা প্রকট ছিল তখন তার যুক্তি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক ছিল। তবুও, তার ভাবনাগুলো আজও গুরুত্বপূর্ণ এবং যে কোনো বিতর্কে বিবেচনার যোগ্য।

যদিও আইনস্টাইন অর্থনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি চারপাশের জগত নিয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি রেখেছিলেন। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রতি তার সমর্থন সুপরিকল্পিত এবং দৃঢ়।

সমাজতন্ত্র নিয়ে আগ্রহী যে কেউ এই প্রশ্নটি অবশ্যই ভেবে দেখবেন—কেন এমন এক ধনী, বুদ্ধিমান এবং সফল ব্যক্তি এই মতবাদে সমর্থন করেছিলেন। তার যুক্তিগুলো সমাজতন্ত্রের প্রতি সমর্থনের কারণ বুঝতে সহায়ক হবে।

তার প্রবন্ধটি বাংলায় পড়ে দেখতে পারেন।

সমাজতন্ত্র কেন?

আলবার্ট আইনস্টাইন

বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন এই প্রবন্ধের লেখক। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালের মে মাসে ‘মান্থলি রিভিউ’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়। পরবর্তীতে পত্রিকাটির পঞ্চাশতম বার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে এটি ১৯৯৮ সালের মে মাসে পুনঃপ্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অনুরোধে, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশের জন্য আইনস্টাইন এই লেখাটি রচনা করেন।

এই লেখাটি আমাকে অর্থনীতিকে একেবারে অন্য রকম ভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। আইনস্টাইন খুব সহজ ভাষায় বলেছেন কেন সাধারণ মানুষকেও অর্থনীতি এবং রাজনীতি বুঝতে হবে। আমরা আমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের দায়িত্ব নিতে পারি এবং নেওয়া উচিত। - রি.খা

যদি কেউ অর্থনীতি বা সমাজবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ না হন, তবুও সমাজতন্ত্র নিয়ে মতামত দেওয়া যেতে পারে। কেননা, মতামতের জন্য বিশেষজ্ঞ হওয়া আবশ্যক নয়। প্রথমে এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক। আপাতদৃষ্টিতে জ্যোতির্বিদ্যা আর অর্থনীতির মধ্যে পদ্ধতিগত কোনো পার্থক্য নেই মনে হতে পারে—উভয়েই ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ ও সম্পর্ক নির্ধারণে মনোযোগ দেয়। তবে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিষয়টি এতটা সরল নয়। অর্থনৈতিক ঘটনাগুলো বহু বিষয়কে প্রভাবিত করে এবং এগুলোকে আলাদা করে বোঝা বেশ কঠিন। উপরন্তু, সভ্যতার ঊষাকাল থেকে মানব ইতিহাস কেবল অর্থনৈতিক কারণে নয়, সামরিক অভিযানসহ নানা ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত। তাই, অর্থনীতি বুঝতে চাইলে এটি আরও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে।

বিজয়ীরা সবসময় বিজিতদের নিজেদের সুবিধামতো শ্রেণীতে ঢেলে সাজিয়েছে। ভূমির ওপর একচেটিয়া অধিকার নিয়ে তারা এমন এক পুরোহিততন্ত্র গড়ে তুলেছে, যা সমাজের শিক্ষাদীক্ষা থেকে শুরু করে শ্রেণীবিভাগ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করত। এই শ্রেণীবিভাগই ধীরে ধীরে সমাজের আচার-ব্যবহারের ভিত্তি হয়ে উঠেছে। কিন্তু ইতিহাস কী বলে? থোরস্টিন ভেবলেঁর মতে, মানব উন্নয়ন ও লুণ্ঠন ব্যবস্থা একে অপরের সঙ্গে জড়িত। বর্তমান অর্থনৈতিক তথ্য এবং তার সূত্রগুলো লুণ্ঠনব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যা ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ, সমাজতন্ত্রের আসল লক্ষ্য হলো উন্নততর একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে পুরোনো নিয়ম-কানুন প্রাসঙ্গিক থাকে না।

সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক ও নৈতিক সততার প্রতিষ্ঠা। বিজ্ঞান নিজে কোনও লক্ষ্য তৈরি করতে পারে না; মানুষই লক্ষ্য নির্ধারণ করে, আর বিজ্ঞান কেবল সেই লক্ষ্য পূরণের হাতিয়ার। ইতিহাসজুড়ে দেখা গেছে, মহামানবরা তাঁদের নৈতিক শক্তি দিয়ে সমাজের উদ্দেশ্য কল্পনা করেছেন এবং অজান্তেই সমাজ বিবর্তনের চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছেন। তাই মানবিক সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করা এবং একে সর্বশেষ সমাধান মনে করা সঠিক নয়। একমাত্র বিশেষজ্ঞরাই সমাজ গঠনে মতামত দিতে পারেন—এই ধারণাও ভুল। আজকের সমাজ গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ হয় উদাসীন হয়ে পড়ে, নয়তো সমাজব্যবস্থা নিয়ে পুরোপুরি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায়।

এই বক্তব্য বোঝানোর জন্য আমি একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উল্লেখ করতে পারি। কিছুদিন আগে, আমি এক বিচক্ষণ ব্যক্তির সঙ্গে মহাযুদ্ধের সম্ভাব্য ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমার বিশ্বাস, আরেকটি মহাযুদ্ধ মানবজাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করবে এবং শুধু কোনও অতিপ্রাকৃত শক্তিই এই বিপর্যয় ঠেকাতে পারে। তিনি আমার কথা শুনে ঠান্ডা মাথায় বললেন, "আপনি মানবজাতির অবলুপ্তির এত বিরোধী কেন?" আজ থেকে একশ বছর আগে এমন মন্তব্য কেউ করত না। এটি যেন হাল ছেড়ে দেওয়া মানুষের মানসিক ভারসাম্যহীনতার পরিচয়। বর্তমান সময়ে বহু মানুষ এই নিঃসঙ্গতা ও হতাশার অংশীদার।

এই উদাসীনতা হয়তো একাকীত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এর কারণ কী এবং মুক্তির পথই বা কী? প্রশ্নটি সহজ মনে হলেও এর সঠিক উত্তর পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। আমি সাধ্যমতো উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করব, যদিও আমাদের বাস্তব পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা প্রায়ই পরস্পরবিরোধী। এই বিষয়টি এতটাই জটিল যে সরল ভাষায় প্রকাশ করাও কঠিন। মানুষ একদিকে একা, আবার অন্যদিকে সামাজিক জীব। একাকী অবস্থায় সে নিজের অস্তিত্ব, নিকটজনের নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং সহজাত সামর্থ্য ধরে রাখার জন্য লড়াই করে। আর সামাজিক জীব হিসেবে সে সমাজ থেকে স্বীকৃতি, স্নেহ ও ভালোবাসা কামনা করে।

সমাজবদ্ধ মানুষ সকলের আনন্দ ভাগ করে নেয়, দুঃখের সঙ্গী হয় এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করে। এই বৈচিত্র্যময় এবং কখনো পরস্পরবিরোধী আকাঙ্ক্ষাগুলোই মানব চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। বিপরীতধর্মী এই বৈশিষ্ট্যের ভারসাম্য স্থাপনই ব্যক্তির মধ্যে ধৈর্য আনয়ন করে এবং তাকে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার যোগ্য করে তোলে। যদিও কিছু চারিত্রিক গুণ মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে পায়, তবুও ব্যক্তিত্বের প্রকৃত বিকাশ ঘটে পরিবেশ, সমাজব্যবস্থা, সামাজিক পরম্পরা, নির্দিষ্ট আচার-আচরণের মূল্যায়ন, ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যকার টানাপোড়েনের প্রভাবে।

একজন ব্যক্তির কাছে তার সমসাময়িক ও পূর্বসূরি মানুষের সঙ্গে সরাসরি বা পরোক্ষ সম্পর্কের সামগ্রিক চিত্রই সমাজ নিয়ে তার বিমূর্ত ধারণার ভিত্তি গড়ে তোলে। ব্যক্তি নিজের কাজ করতে পারে, অনুভব করতে পারে, চেষ্টা চালাতে পারে, কিন্তু তার শারীরিক ও মানসিক আবেগের মূল চালিকাশক্তি হলো সমাজ। ব্যক্তির চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক কাঠামোর বাইরে কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। কারণ, সমাজই তাকে খাবার, পোশাক, বাসস্থান, কাজের উপকরণ, ভাবনার কাঠামো, ভাষা এবং প্রকাশের উপায় সরবরাহ করে।

মানবজীবনের সীমিত সময়ের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অসংখ্য অতীত ও বর্তমান কর্মকাণ্ডের সুশৃঙ্খল সম্পাদনার মধ্যেই 'সমাজ' শব্দের প্রকৃত অর্থ নিহিত। পিঁপড়ে ও মৌমাছির মতো মানুষেরও সমাজের উপর নির্ভরশীলতা অনস্বীকার্য। তবে পিঁপড়ে ও মৌমাছির কর্মকাণ্ড সহজাত শৃঙ্খলা ও প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করে, যেখানে মানুষের সমাজ পরিবর্তনশীল। মানব সমাজের অগ্রগতি কেবল জৈবিক প্রয়োজন নয়, বরং স্মৃতি, ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান এবং নতুনভাবে সংগঠিত হওয়ার ক্ষমতার ফল। এখান থেকেই পরম্পরা, প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তির জন্ম। এতে বোঝা যায়, মানুষ তার আচরণ দিয়ে নিজের জীবনকে গড়ে তোলে, আর তার জাগ্রত চিন্তা ও চাহিদাই আসল চালিকাশক্তি।

জন্ম ও উত্তরাধিকারসূত্রে মানুষের জৈবিক গঠন সাধারণত অপরিবর্তনীয়, এবং তার প্রাকৃতিক চাহিদাগুলো প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সামাজিক পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত ভাবনা ও প্রভাবের মাধ্যমে মানুষ একটি সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে। এই সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল, এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক মূলত এই প্রভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

আধুনিক নৃতত্ত্ব প্রমাণ করেছে যে সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের আচরণ ও ব্যবহারের মূল নিয়ামক। যারা মানব উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন, তারা বরাবরই সংস্কৃতি ও প্রতিষ্ঠানের শক্তির উপর নির্ভর করেছেন। মানুষের জৈবিক গঠন এখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছায়নি যে তারা একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইবে বা নিষ্ঠুর ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। তবে, মানবজীবনকে সুন্দর ও সহনীয় করতে হলে আমাদের ভাবতে হবে সামাজিক কাঠামো ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির কী পরিবর্তন প্রয়োজন। কিছু জিনিস পরিবর্তনের অতীত—মানুষের জৈবিক গঠন বা প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে সমাজে যে স্থায়ী পরিবর্তন এসেছে, সেগুলো অপরিবর্তনীয়।

ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল, শ্রমের বিভাজন, এবং কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থা এখন আবশ্যক। আমরা সেই সরল ও স্বনির্ভর অতীত পেরিয়ে এসেছি, যেখানে ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারত। বর্তমান সমাজ পুরো পৃথিবীর মানুষকে নিয়ে গঠিত, যেখানে উৎপাদন ও ভোগের এক জটিল কাঠামো তৈরি হয়েছে।

এইসব আলোচনা থেকে আমরা আমাদের সময়ের আসল সংকটের কাছাকাছি পৌঁছেছি—ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের দ্বন্দ্ব বা টানাপোড়েন।

আজকের ব্যক্তি সমাজের উপর নির্ভরশীলতার ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন, কিন্তু সে এই নির্ভরশীলতাকে ইতিবাচকভাবে দেখতে পারে না। মানুষে-মানুষের আত্মিক বন্ধনকে রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে দেখার পরিবর্তে, এটি তার স্বাধীনতার পথে বাধা বলে মনে হয়। ব্যক্তি ক্রমাগত নিজের আমিত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত, যার ফলে সমাজের জন্য কাজ করার প্রেরণা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এই অবনতি থেকে প্রায় সব শ্রেণির মানুষই বাঁচতে পারছে না।

অহংবোধে আবদ্ধ ব্যক্তি নিরাপত্তাহীনতা ও নিঃসঙ্গতায় ভুগছে এবং সরল আনন্দে ভরা জীবন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে সমাজের প্রতি আত্মনিয়োগ করেই জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আমার মতে, বর্তমান সংকটের মূল কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক নৈরাজ্য। এখানে উৎপাদকরা তাদের শ্রমের ফল একে অপরকে বঞ্চিত করতে নানা কৌশল ব্যবহার করছে, যা আইন ও প্রতিষ্ঠান দ্বারা বৈধ করা হয়েছে।

উৎপাদনের উপকরণ, যেমন ভোগ্যপণ্য ও মূলধনী শিল্প, আইনসঙ্গতভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে গেছে। ফলে, যাদের এই উপকরণের উপর মালিকানা নেই, তারা শ্রমিক—যদিও এই সংজ্ঞা প্রচলিত অর্থের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না।

উৎপাদনের উপকরণের মালিক পুঁজিপতিরা শ্রমশক্তি কিনে নেয়, আর সেই উপকরণ দিয়ে শ্রমিকরা যা উৎপাদন করে, তার মালিকানা থাকে পুঁজিপতিদের হাতে। উৎপাদনের প্রকৃত মূল্য ও শ্রমিকের শ্রমমূল্যের মধ্যে যে ফারাক, সেটিই এই ব্যবস্থার ভিত্তি। যদিও শ্রমিকদের সঙ্গে তথাকথিত ‘স্বাধীন চুক্তি’ হয়, শ্রমমূল্য নির্ধারণ হয় শ্রমিকের ন্যূনতম প্রয়োজন, শ্রমশক্তির চাহিদা-সরবরাহ এবং পুঁজিপতির প্রয়োজন অনুযায়ী। শ্রমিকের উৎপাদনকৃত সামগ্রীর প্রকৃত মূল্য এতে বিবেচিত হয় না।

পুঁজি ক্রমে অল্পসংখ্যক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ হলো পুঁজিপতিদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা এবং প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ছোট উৎপাদন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে বড় শিল্পের বিকাশ। এর ফলে, অল্পসংখ্যক পুঁজিপতি বিরাট ক্ষমতার অধিকারী হয়। এই ক্ষমতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

যদিও রাজনৈতিক দলগুলো আইনসভার সদস্য মনোনীত করে, পুঁজিপতিরা অর্থ ও সুযোগ-সুবিধা সরবরাহের মাধ্যমে নির্বাচক ও আইনসভার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। ফলে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা দুর্বল শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করতে প্রায়শই অক্ষম হয়ে পড়ে।

বর্তমান ব্যবস্থায় ব্যক্তি পুঁজির মালিকরা বেতার, সংবাদপত্র, এমনকি শিক্ষা ব্যবস্থাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে একজন নাগরিকের স্বাধীন ও বাস্তব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন এবং কখনো কখনো প্রায় অসম্ভব। ব্যক্তি মালিকানাধীন পুঁজিবাদী অর্থনীতির দুটি মূল বৈশিষ্ট্য রয়েছে: প্রথমত, উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ, এবং দ্বিতীয়ত, তথাকথিত স্বাধীন শ্রমচুক্তি।

তবে, একেবারে "বিশুদ্ধ" পুঁজিবাদী সমাজের অস্তিত্ব নেই। শ্রমিকরা দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক লড়াইয়ের মাধ্যমে কিছু শর্ত নিজেদের পক্ষে আনতে পেরেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, বর্তমান অর্থনীতি এখনো বিশুদ্ধ পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই প্রতিফলন।

উৎপাদনের মূল লক্ষ্য এখন ব্যবহার নয়, বরং মুনাফা অর্জন। সকল সক্ষম ও আগ্রহী ব্যক্তির জন্য কাজের নিশ্চয়তা নেই; বরং বেকার শ্রমশক্তি সবসময়ই মজুদ থাকে। শ্রমিকরা রোজগার হারানোর আশঙ্কায় ভীত থাকে, কারণ বেকার ও স্বল্প আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নেই। ফলে, ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাজারে মুনাফার অভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, আর শ্রমিকরা প্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকেও বঞ্চিত থাকে, যা তাদের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে তোলে।

প্রযুক্তির অগ্রগতি কর্মসংস্থান সৃষ্টির বদলে ক্রমাগত বেকারত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে। মুনাফার প্রতি লোভ এবং পুঁজিপতিদের প্রতিযোগিতা একত্রে পুঁজির স্থায়িত্বে সঙ্কট তৈরি করে এবং মাঝেমাঝে ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক মন্দার জন্ম দেয়।

অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার ফলে শুধু শ্রমের অপচয় হয় না, বরং ব্যক্তির সমাজ-সচেতনতা ও সমাজের প্রতি আস্থাও ভেঙে পড়ে। আমার মতে, এটাই ধনতন্ত্রের সবচেয়ে ভয়ানক দিক। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও এর থেকে মুক্ত নয়। প্রতিযোগিতার চাপে ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানো হয় যে, ছাত্রজীবনের সাফল্য ভবিষ্যতে আর্থিক উন্নতির পথ খুলে দেবে।

আমি বিশ্বাস করি, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই সমস্যাগুলো সমাধান সম্ভব। পাশাপাশি, এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন, যা সমাজের কল্যাণে লক্ষ্য স্থির করবে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের মালিক হবে সমাজ, আর উৎপাদনের ফল পরিকল্পিতভাবে ব্যবহৃত হবে। এই পরিকল্পিত অর্থনীতিতে উৎপাদন কেবলমাত্র সমাজের প্রয়োজন মেটাতে গড়ে উঠবে। এর মাধ্যমে সকল সমর্থ ব্যক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত হবে এবং বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সবার জন্য জীবিকার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

সহজাত উৎকর্ষতা বা সামর্থ্যের বিকাশের পাশাপাশি, শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক দায়বোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন। বর্তমান ব্যবস্থায় শিক্ষাকে ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, কিন্তু প্রস্তাবিত ব্যবস্থাটি ঠিক তার বিপরীত হবে। তবে, এটাও মনে রাখতে হবে যে পরিকল্পিত অর্থনীতি থাকলেই সমাজতন্ত্র আসে না। একটি পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ভুল প্রয়োগের কারণে, ব্যক্তিকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে পারে। তাই সমাজতন্ত্রের আসল উদ্দেশ্যকে ধারণ করে সেই অনুযায়ী অর্থনীতি পরিচালনা করতে হবে।

সমাজতন্ত্র সফল করতে হলে অত্যন্ত জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান প্রয়োজন। কিন্তু অপর্যাপ্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের মধ্যে দিয়ে তা কীভাবে সম্ভব হবে? কীভাবে আমলাতন্ত্রের সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠা রোধ করা যাবে?

ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষিত রেখে, গণতান্ত্রিক চেতনায় আমলাতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার পথ কী? এই যুগান্তরের সময়ে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ও সমস্যাগুলো নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি। অথচ বর্তমানে স্বাধীন চিন্তা ও এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা যেন এক নিষিদ্ধ ও অপবিত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলা অনুবাদ:

রিটন খান

ভাল লাগল । যুগোপযোগী লেখা